十年车费

"大哥,去北站,能便宜点不?我钱不够..."她站在街角,长发飘飘,眼里带着羞涩与无奈。

我愣了一下,看着眼前这个素面朝天的姑娘,不知怎的,点了头。

那是九三年的夏天,一个注定要被我记一辈子的夏天。

PC28预测我叫孙志强,那年二十八岁,刚从县棉纺厂下了岗。

下岗那天,我拿着厂里发的最后一个月工资和一张一千二百块的遣散费单子,站在厂门口发了好一会儿呆。

"志强,去我那儿喝两盅?"同批下岗的老刘拍了拍我的肩膀。

我摇摇头,攥紧了口袋里那几张皱巴巴的票子,心里直犯嘀咕:这日子可咋过?

九十年代初的县城,像我这样的"国企孤儿"多得是,大家都在找出路。

有的摆了地摊,有的去私营厂子打工,还有的跑到广东深圳去"淘金"。

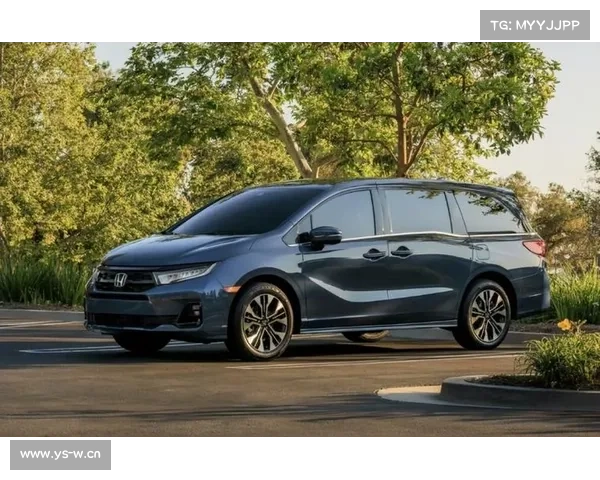

我东拼西凑借了两千块,添上遣散费,买了辆永久牌的125摩托车,骑起了"摩的"。

那时候,县城的"摩的"还不多,勉强能养家糊口。

每天天不亮,我就得起床,把摩托车擦得锃亮,趁着早高峰拉客。

中午顶着烈日,晚上披着月光,只要有活儿,我就不歇着。

手上的老茧越来越厚,腰也越来越酸,但总算能保证家里一日三餐不短。

就在那年夏天的一个黄昏,我在县一中附近转悠,想着再拉一单就收工回家。

忽然看见路边站着个年轻姑娘,穿着简单的白衬衫蓝裤子,手里提着个破旧的帆布包,东张西望的样子像是在等人。

"去哪儿?"我停下车问。

"北站,要多少钱?"她声音很轻,带着股书卷气。

"五块。"那时候从县城到北站,这是行情价。

她翻了翻口袋,掏出三张皱巴巴的一元钱,脸上露出为难的神色:"大哥,我只有三块,能便宜点不?我钱不够..."

平常遇到这种情况,我准会一脚油门走人。

可那天也不知怎么了,看着她那双清澈见底的眼睛,我鬼使神差地说:"上车吧,不收你的。"

她愣了一下,然后绽开了笑容:"谢谢大哥!我下次一定还你!"

那是我第一次见到赵明月的笑容,像五月的阳光,晃得人心里暖烘烘的。

一路上,她跟我搭话,我这才知道她叫赵明月,是县师范的应届毕业生,刚从市里参加完教师招聘考试回来。

"我爹是北站小学的老師,教了一辈子书,家里就靠他那点工资。"她说起家人时,语气里满是自豪。

"那你也想当老师?"我问。

"嗯,从小的梦想。"她点点头,"我想回乡下教书,那里的孩子最需要老师。"

到了北站,她又认真地记下了我的车牌号:"大哥,我记住你了,摩托车尾号168,等我找到工作,一定还你车钱。"

我挥挥手,看着她瘦小的身影走进黄昏里,心想:真是个倔强的姑娘。

没想到,这次相遇竟成了我生命中的转折点。

那个夏天,我经常在去北站的路上遇见明月。

有时她拎着布袋去镇上赶集,有时在站台等客车去市里递材料。

每次见到我,她都会笑着打招呼:"168大哥!"

我也习惯性地停下车问她要去哪里,要不要载她一程。

久而久之,我了解到更多关于她的事——她从小学习优秀,是村里第一个考上师范的女孩;她喜欢看书,特别是梁晓声的小说;她还有个小她六岁的弟弟,正在上初中。

"我要好好工作,供弟弟上大学。"她总是这么说,眼里闪烁着坚定的光芒。

有一回,我载她去县城办事,路过新华书店,她眼睛一亮:"大哥,能停一下吗?我想去看看有没有新书。"

我等在外面,看她在书架前认真翻看,那样子像个孩子。

出来时,她手里捧着本书,却又放回去了。

"怎么不买?"我问。

"太贵了,等发了工资再说。"她吐了吐舌头。

下次再遇见她时,我递给她一个纸包:"给你的。"

她打开一看,是那本书——《人生》。

"大哥,这..."她惊讶地看着我。

"你不是喜欢看书吗?趁着打折,就买了。"我假装不在意地说。

她接过书,眼睛亮晶晶的:"谢谢你,志强哥。"

那是她第一次叫我"志强哥",听着比"168大哥"亲切多了。

九四年秋天,明月如愿以偿地考上了北站中学的代课教师。

她兴冲冲地来找我,脸上的笑容像绽开的花:"志强哥,我考上了!以后我就是老师了!"

我由衷地为她高兴:"恭喜你啊,你爹知道了肯定特别骄傲。"

她点点头,眼里却又闪过一丝不安:"就是工资低了点,才一百八一个月。"

"干得好就行,工资会涨的。"我安慰她。

就在我以为她会安安稳稳在北站中学教书时,她又告诉我一个消息——她要考研究生,想去省城师范大学深造。

"志强哥,我想走得更远些,学更多知识,将来回来能教更多的学生。"她眼里满是期待。

我有些吃惊:"考研不容易吧?"

"是不容易,但我想试试。"她咬着嘴唇,"我不想一辈子当个代课老师,我想有教师资格证,想教更高年级的学生。"

那一刻,我忽然意识到,她和我是不同的人——她有梦想,她想飞得更高。

而我,只想踩稳脚下的路。

九五年春天,明月捧回了省城师范大学的录取通知书。

她像个得了奖的孩子,兴奋地挥舞着那张红纸:"志强哥,我考上了!"

我替她高兴,却也有些失落——她要走了,要去远方了。

临行前一天,她特意来找我,递给我一个信封:"这是我在省城的地址,有空给我写信吧。"

我接过信封,点点头:"有什么需要帮忙的,尽管说。"

她眼圈有些红:"谢谢你这些年的照顾。"

送她上车那天,天下着小雨。

她站在客车门口,回头冲我笑:"志强哥,等我回来!"

我点点头,看着车子消失在雨中,心里空落落的。

那段日子,我总是骑车路过北站中学,路过她家门口,却再也见不到那个熟悉的身影。

我这才发现,不知不觉中,她已经成了我生活的一部分。

九五年的冬天特别冷,摩的生意也不好做。

有天夜里下了场大雪,第二天清早,我刚推出摩托车,就看见邻居老张在扫雪。

"志强,这日子不好过啊,你那摩的得换个营生了。"老张一边扫雪一边说。

"怎么了?"我有些纳闷。

"听说县里要整顿交通了,摩的要取缔,你没听说?"老张瞥了我一眼。

我心里一沉,回去问了几个跑摩的的哥们,果然有这事。

那几天,我辗转反侧,思来想去,决定改行。

我把摩托车卖了,又借了点钱,在县城东头租了间小铺面,开了个小杂货店。

刚开始,门可罗雀,每天就坐在店里发呆,心里直打鼓。

晚上回到家,老婆问:"今天生意怎么样?"

我只能硬着头皮说:"还成。"

日子一天天过去,小店慢慢有了些回头客,生意也渐渐起色。

我添置了冰柜,卖起了冷饮和冻品,又进了些文具和日用品,针对附近学校的学生。

忙碌间,我给明月写了封信,告诉她我转行开店的事。

没想到很快就收到她的回信,信里满是鼓励:"志强哥,你太有魄力了!我相信你的小店一定会越来越好的!"

看着她娟秀的字迹,我仿佛听见她在耳边说话,心里一下子踏实了许多。

从那以后,我们开始了两地书信往来。

她在信中写考研的艰辛与省城的繁华,写导师的严厉与同学的友谊,也写对家乡的思念和对未来的憧憬。

我则写小店的经营与县城的变化,写新学会的进货技巧和陌生的税务知识,也写街边新开的肯德基和电影院放映的《泰坦尼克号》。

每次收到她的信,我都会小心翼翼地拆开,然后一字一句地读,仿佛能从字里行间看见她的笑容。

九七年,县城通了网络,我在信中告诉明月这个新鲜事。

她回信说:"志强哥,你可以去网吧发电子邮件了,比信件快多了!"

于是,在一个周日的下午,我战战兢兢地走进了县城第一家网吧,在服务员的指导下,注册了第一个电子邮箱。

那种感觉,就像第一次骑自行车,既紧张又兴奋。

我们的联系方式从纸笔书信变成了电子邮件,但字里行间的思念依旧。

九八年夏天,明月硕士毕业了。

让我没想到的是,她婉拒了省城几所重点中学的邀请,选择回到了县一中任教。

她回来那天,我开着新买的夏利轿车去车站接她。

刚下车,我差点认不出站在站台上的她——齐耳短发,白衬衫黑裙子,干练知性,眼神却依然清澈如初见。

"志强哥!"她看见我,挥了挥手,笑容依旧明媚如阳光。

"回来就好。"我接过她的行李,心里一阵欢喜。

路上,她问起我的小店,我略带自豪地说:"已经扩大了,现在是超市了,雇了两个营业员呢。"

她转头看着窗外飞驰而过的街景,感叹道:"县城变化真大啊,都快认不出来了。"

我看着她的侧脸,心想:你也变了,变得更坚定,更自信,也更美了。

她回来后,我们的联系多了起来。

她常来我的超市买东西,有时候放学路过,就进来坐一会儿,聊聊各自的生活。

我得知她在县一中教高三语文,工作很忙,但很充实。

她的学生们都喜欢她,叫她"赵老师",而她也为备课和改作业忙得不可开交。

有一次,她来店里买文具,随口说自己的钢笔坏了。

第二天,我送了支派克钢笔给她。

"这也太贵重了!"她惊讶地看着包装精美的钢笔。

"一个老师总得有支好笔。"我假装不在意地说。

她握着笔盒,犹豫了一下:"志强哥,我不能收这么贵重的礼物。"

我有些失落:"就当是补你当年那次车费吧。"

她笑了:"那次车费值不了这么多。"

"那你欠我的。"我半开玩笑地说。

"好,我欠你的。"她点点头,收下了钢笔。

那支钢笔成了她改作业的伙伴,也成了我们之间的一个心照不宣的约定。

日子一天天过去,我的超市生意越来越好,开始考虑再开一家分店。

而明月在学校也小有名气,被评为县优秀教师,还带领学生参加市里的作文比赛,拿了不少奖。

每次听到她的好消息,我都由衷地为她高兴,但也越发感觉到我们之间的距离。

她是有知识、有文化的人,而我只是个普通的小商人。

这种自卑感让我迟迟不敢向前迈出那一步。

直到有一天,明月告诉我一个消息——她被推荐去省城参加骨干教师培训,为期半年。

"又要走?"我心里一慌。

"嗯,这是个难得的机会。"她眼里闪烁着期待,"回来后我就能评职称了。"

送她去车站的路上,我鼓足勇气问:"明月,等你回来,我们能不能处对象?"

她愣住了,随即脸上泛起红晕:"志强哥..."

"你不用现在回答我。"我急忙说,"你去省城好好培训,回来再说。"

她点点头,上车前回头看了我一眼,目光里有我读不懂的复杂情绪。

那半年,我忙着开分店,她忙着培训,联系少了很多。

偶尔收到她的短信,大多是问候和培训的新鲜事,再没提起我那天的表白。

我心里忐忑不安,猜测着她的心意,又怕听到拒绝的答案。

终于,在九九年的冬天,她结束培训回到了县城。

接她回来的路上,车里一片沉默。

我不敢提那个问题,她也没有主动开口。

直到送她到家门口,我才鼓起勇气:"明月,那个问题..."

"志强哥,"她打断我,"我爹想见见你。"

我一愣,随即明白了她的意思,心里的石头终于落了地。

见家长那天,我紧张得手心冒汗,拎着精心准备的礼物,敲响了赵老师家的门。

赵老师是个清瘦的中年人,眼神锐利,言语不多,但举止间透着书卷气。

他仔细打量了我一番,问了我的家庭和工作,然后说了句让我意外的话:"明月常在信里提起你。"

饭桌上,他又问:"听说你以前是厂里的工人,下岗后当摩的,然后自己开店,是吗?"

我点点头,有些忐忑。

他放下筷子:"我欣赏有毅力、会转变的人。"

那顿饭吃得我如坐针毡,但最终,赵老师同意了我们交往。

回去的路上,明月告诉我一个秘密:"志强哥,记得我们第一次见面那天吗?"

"记得,你差车钱那次。"我笑着说。

"其实那天是我的生日。"她眨眨眼,"我当时想,这是我二十一岁收到的最特别的礼物——一个陌生人的善意。"

"所以你记住了我的车牌号?"我恍然大悟。

"嗯,168,一路发。"她笑得眉眼弯弯,"那天我就觉得,遇见你是我的幸运。"

听她这么说,我心里暖烘烘的,仿佛回到了那个夏日的黄昏,她第一次坐上我的摩托车。

我们的恋爱很平淡,没有轰轰烈烈的浪漫,也没有惊天动地的告白。

她忙着教学和评职称,我忙着打理两家店铺,见面时间不多,但每次相见都格外珍惜。

有时候她来我店里坐坐,一边批改作业,一边跟我聊天。

有时候我接她下班,带她去新开的肯德基吃炸鸡,或者去看一场進口大片。

我们就这样,平平淡淡地相处了三年。

二〇〇三年的春天,在我们初遇整整十年后,我和明月站在了民政局的窗口前。

填表时,工作人员问我们认识多久了。

明月笑着回答:"十年零三个月。"

工作人员惊讶地看了我们一眼:"真够有耐心的。"

盖章的时候,明月忽然说:"志强,十年的车费,今天终于还清了。"

我握紧她的手,心想:这辈子遇见你,值了。

办完手续,我们没有大摆酒席,只是请了双方的父母和几个好友吃了顿饭。

饭桌上,赵老师举杯说了句:"缘分这东西,妙不可言。"

是啊,谁能想到,十年前那个差两块钱车费的姑娘,今天会成为我的妻子?

婚后的日子,平淡而充实。

明月依旧教她的语文课,我依旧经营我的超市。

周末的时候,我们会一起去超市进货,或者去乡下看望父母。

日子越过越好,我又开了第三家店,她也评上了高级教师。

二〇〇八年,我们有了儿子,小家伙取名叫孙明亮,寓意光明磊落。

看着她抱着孩子的样子,我忽然想起十年前那个站在路边的姑娘,恍如隔世。

有时候,她还会开玩笑说:"志强,当年要不是差那两块钱车费,咱俩可能就没交集了。"

我总会笑着回答:"那可是我这辈子最值的一笔买卖。"

回想这些年的点点滴滴,我常常感慨命运的奇妙。

人生路上的每一次转折,每一个选择,都可能改变一生的轨迹。

那年如果我没停下来问她去哪儿,如果她没差那两块钱车费,如果我没心软让她免费坐车,我们的故事可能就不会开始。

但正是那些看似微不足道的善意与缘分,编织成了我们十年的等待与相守。

如今,站在人生的又一个十字路口,我知道,有她在身边,无论前路如何,我都不再害怕。

因为我相信,平凡如我,也能拥有不平凡的幸福。

那个差两块钱车费的姑娘,如今已是我生命中最珍贵的财富。

这大概就是生活最美的馈赠——在最平凡的日子里,遇见那个对的人。